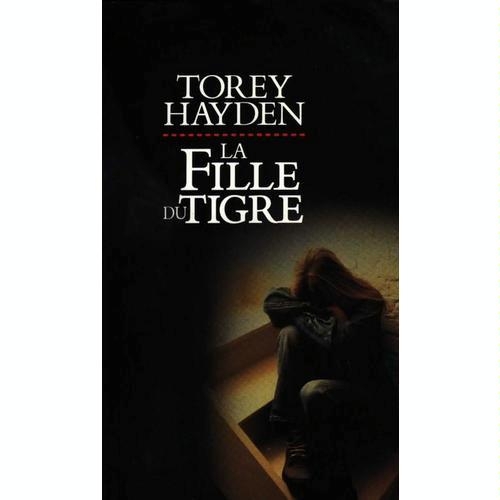

Résumé : Lorsque Torey rencontra Sheila pour la première fois, celle-ci refusait de parler, et ne communiquait qu’à travers ses explosions soudaines de violence et de destruction.

Au terme de cinq mois intenses, Torey remporta la bataille et réussit à la faire accepter dans une classe normale.

Torey ne revit pas Sheila avant que celle-ci n’ait 13 ans. A son plus grand étonnement, Sheila n’avait que peu de souvenirs de leurs extraordinaires moments passés ensemble. Tandis que Torey s’efforçait de renouer avec l’adolescente, les souvenirs ont lentement refait surface, amenant avec eux sentiments d’abandon et hostilité.

Auteur : Torey Hayden

Edition : Presse de la cité

Genre : Témoignage

Date de parution : 1995

Prix moyen : 30€

Mon avis : Ce livre est la suite peu connue de « l’enfant qui ne pleurait pas ». Il m’a fallu des années pour mettre la main dessus et, ma foi, je ne l’ai pas regretté.

J’ai vraiment aimé retrouver Sheila car c’est la seule enfant dont s’est occupée Torey dont on connaît autant la suite de l’histoire.

Le livre commence par un rappel des faits du premier livre avant d’approfondir les raisons qui l’ont poussée à quitter la ville et son petit ami.

Pendant un temps, elle a eu des nouvelles régulières de Sheila par son amie Sandy qui accueillait la petite dans sa classe et par son ancien second, Anton, qui vivait toujours près de la fillette. Mais très vite celle-ci et son père déménagent et Torey perd tout contact.

Longtemps elle a essayé de la retrouver en vain et en a été très affectée.

Viennent ensuite les raisons qui l’ont poussée à écrire « L’enfant qui ne pleurait pas ». Déterminée à faire lire le livre à Sheila pour avoir son accord pour la publication, elle reprend ses recherches et cette fois, retrouve la trace de la gamine.

7 ans se sont écoulées et c’est une adolescente de près de 14 ans qu’elle retrouve.

Première surprise pour Torey, si Sheila se souvient d’elle, elle a quasiment tout oublié de ses mois passés dans la classe spécialisée.

Les souvenirs vont peu à peu remonter à la surface, mais Sheila, toujours aux prises avec les mêmes problèmes, confond les situations et particulièrement mélange l’abandon par sa mère et le départ de Torey.

Le plus dur pour l’institutrice est de se rendre compte que non seulement les problèmes de Sheila ne se sont pas arrangés après son passage dans sa classe, mais qu’en plus elle n’a pas vu que la fillette, à cette époque, subissait des agressions chez elle.

Malgré une certaine hostilité de la part de Sheila et de son père, Torey est bien décidé à ne pas abandonner une nouvelle fois l’adolescente à son sort.

Sheila n’est plus violente comme dans le premier livre, elle choisit maintenant de fuir les situations conflictuelles en fuguant.

L’opinion qu’elle a d’elle-même est désastreuse ce que Torey a du mal à supporter.

Sheila l’accuse aussi d’avoir dressé un portrait d’elle-même trop lisse, trop parfait alors qu’elle pense que son institutrice a commis des erreurs qu’elle s’est bien garder de révéler dans son livre.

J’ai bien aimé connaître la suite de l’histoire de Sheila et surtout de la suivre jusqu’à l’âge adulte.

C’était une vraie conclusion à l’histoire de Sheila, même si celle-ci ne faisait que commencer.

Un extrait : Sheila allait avoir quatorze ans quand je finis par la localiser. Il y avait sept ans que je ne l’avais pas vue, soit la moitié de sa vie, et, hormis le poème qu’elle m’avait envoyé deux ans plus tôt, elle ne s’était jamais manifestée. Elle vivait à nouveau avec son père. Ils habitaient dans la grande banlieue de Broadview. Après une conversation téléphonique avec lui, je demandai si je pouvais venir la voir.

Ils habitaient une petite bâtisse dont la peinture marron s’écaillait, dans un quartier défavorisé où les jardins étaient jonchés de carcasses de voitures et d’appareils ménagers rouillés. Toutefois, comparé au camp de saisonniers où avait vécu Sheila, l’endroit était luxueux.

Je frappai à la porte. Un long moment passa. Il n’y avait aucun bruit à l’intérieur. Je m’aperçu avec surprise que je tremblai d’émotion. Tandis que j’attendais, tous les fantômes du passé resurgissaient devant moi. Et je les entendais si distinctement…L’écho d’un rire d’enfant, des cris, des hurlements, les bruits de la classe, et puis le souffle du silence, lugubre, sinistre, que j’avais senti passer sur moi alors que je me tenais sur le seuil de la baraque en carton goudronné qui avait servi de maison à Sheila dans le camp de saisonniers…Puis, je revins brusquement au présent. Des pas se rapprochaient de la porte. Et elle s’ouvrit.

Je ne crois pas que j’aurais reconnu le père de Sheila si je n’avais pas tenu pour acquis que ce serait lui qui m’ouvrirait. En sept ans, il avait terriblement changé. Le buveur courtaud et obèse dont je me souvenais avait disparu. L’homme qui venait de m’ouvrir la porte était mince, d’allure athlétique et, ce qui est plus frappant, avait l’air jeune. J’avais une vingtaine d’années la dernière fois que je l’avais vu, et j’avais toujours pensé qu’il appartenait à la génération de mes parents. Et voilà que je découvrais, choquée, qu’il était, en fait, à peine plus âgé que moi.