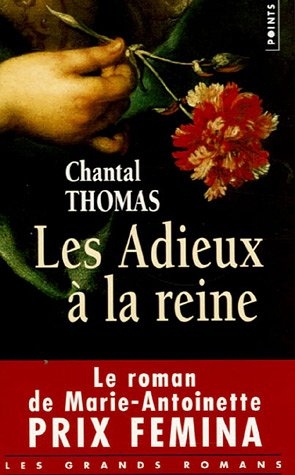

Résumé : Une femme, Agathe-Sidonie Laborde, ancienne lectrice de Marie-Antoinette, se souvient de Versailles et, plus précisément (parce que c'est pour elle une hantise), des 14, 15, et 16 juillet 1789, jours d'effondrement durant lesquels, Louis XVI ayant cédé sur tout, les intimes de la famille royale et une grande partie de la Cour se dispersent.

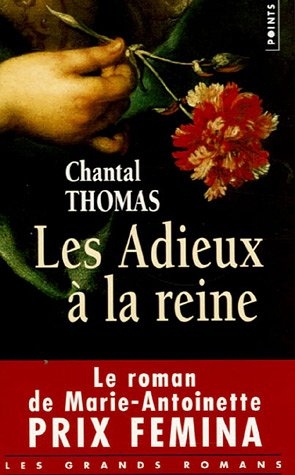

Auteur : Chantal Thomas

Edition : Pocket

Genre : Historique

Date de parution : 28 août 2002

Prix moyen : 7€

Mon avis : 1810. Agathe-Sidonie Laborde, ancienne lectrice de la reine, se souvient, quasiment heure par heure, de ses trois derniers jours à Versailles. Cette jeune femme, qui n’est pas une aristocrate mais pas tout à fait non plus une domestique, fascinée par la Reine qu’elle idolâtre, refuse la réalité. Elle refuse de croire que la Bastille est tombée, elle refuse de croire que le peuple se soulève, elle refuse de croire que la royauté touche à sa fin.

Ce déni ne va pas résister aux nouvelles qui arrivent à la Cour ainsi qu’à la Panique, qu’elle personnifie comme étant une femme vêtue de haillons ensanglantés.

Contrairement au film du même nom, Mme Laborde ne se retrouve que très rarement en présence de la Reine pendant son récit. Le plus souvent elle est dans les couloirs, avec le reste de ceux qui logent sur place, à essayer d’en savoir plus sur les événements. Alors que dans le film la Reine lui montre de l’amitié et de la tendresse, ici, c’est à peine si elle lui jette un regard, à peine si elle l’écoute d’ailleurs lors des séances de lectures.

Pourtant, à être trop près des puissants, Sidonie en oublie qu’elle n’est pas des leurs. Elle regarde de haut domestiques, valets et peuple, comme les aristocrates la regardent. Pour le peuple et pour la domesticité, elle fait partie des « grands » ; pour l’aristocratie, elle est entre-deux : pas assez insignifiante pour qu’on l’ignore totalement, pas assez importante pour être leur égale.

Certains passages historiques sont assez pointus, lorsque Sidonie parle de familles nobles. On peut vite être perdu dans les personnages. Mais cela ne dure pas et il n’y a pas de personnages importants excepté le Roi, la Reine, la duchesse de Polignac et Sidonie. Les autres personnages sont presque secondaires car il s’agit ici d’un tout, de la réaction de la noblesse et non pas des sentiments de tel ou tel autre personnage particulier.

Chantal Thomas décrit parfaitement les dessous de Versailles. Exit la splendeur, les meubles richement décorés, bonjour l’humidité, le délabrement d’un domaine impossible à garder en état, les aliments qui pourrissent dans les appartements, dans les couloirs, les punaises, les puces, les odeurs des corps qui ne sont jamais lavés (On regardait Marie-Antoinette avec méfiance car elle se lavait avant de s’habiller le matin, quelle extravagance !), les rats qui devenaient, le soir tombé, les vrais maîtres des lieux…

Ce qui frappe, c’est l’incompréhension. Parce que les personnes que l’on croise, à l’instar de Sidonie, ne s’occupent pas de politique. Ils ne comprennent donc pas pourquoi le peuple est mécontent. Bon c’est vrai que la Reine est parfois un peu froide, mais c’est une autrichienne… mais le roi, il est si gentil, comment peut-on lui en vouloir ? Ils n’ont aucune conscience des réalités vécues par le peuple et cela les rend d’autant plus angoissés des événements car ils ne les comprennent pas.

Et puis, il y aura la demande insensée de la Reine, que Sidonie n’imagine pas refuser, mais qui démontre tout de même l’indifférence de Marie-Antoinette à son égard.

Malgré quelques longueurs, ce fut une bonne lecture, qui égratignait un peu le mythe de Versailles tout en racontant les choses de l’intérieur.

Un extrait : C’était un matin un peu frais pour un mois de juillet, voilà ce que je me disais, je crois, montée sur un escabeau, la tête passée à travers la fenêtre mansardée de ma chambre, scrutant un ciel de pluie. Je m’habillai rapidement. J’enfilai des bas d’hiver et glissai, par-dessus le jupon de coton épais avec lequel j’avais dormi, une robe violet sombre presque noire. J’ajoutai un paletot gris, un foulard et empoignai un grand parapluie. Pour le missel, je n’avais pas à le prendre, il était toujours dans la poche de ma robe ; je le déplaçais quand je changeais de robe. Je me hâtai vers l’église Saint-Louis pour y entendre la première messe. Je connaissais le chemin par cœur, cela ne m’empêcha pas de me tromper et de continuer trop loin par la rue de la Chancellerie, au lieu de prendre à droite tout de suite par la rue des Récollets. Erreur légère certes en termes de distance, mais dont je sentis la gravité en atteignant les abords du marché. Des grappes de miséreux y végétaient dans la pourriture et la crasse. Ils étaient prêts à tout pour améliorer un ordinaire constitué des pires déchets, des immondices que les chiens n’auraient pas mangés : il leur arrivait de se battre pour boire l’huile dans laquelle baignaient les mèches des réverbères. Je ne les voyais pas, mais je les devinais, massés contre des baraquements, disséminés, cachés dans tout ce qui pouvait servir d’abri, ou simplement couchés ivres morts dans le ruisseau. Je marchais le plus vite possible. Je dérapai sur ce qui me sembla être quelques pelures de légumes et lâchai ma robe un peu trop longue, dont l’ourlet, par ce mouvement, trempa dans la boue, dans l’horrible mixture de crasse et de sang où baignait cet agglomérat de baraques. Ça bougeait tout près de moi, il y avait des trafics, des voix d’hommes. J’aurais dû faire attention, ne pas traverser seule et dans le jour gris qui ne se levait pas, ce mauvais quartier du Parc-aux-Cerfs.

Lorsque j’atteignis l’église Saint-Louis, j’avais le cœur battant et m’absorbai avec ferveur dans la prière. Il nous était recommandé de beaucoup prier pour le salut du royaume et pour l’âme du Dauphin, ce pauvre enfant, décédé le 4 juin. Le Roi avait ordonné mille messes pour l’âme de son fils. Je priai passionnément, avec le sentiment confus qu’il y avait un lien entre la mort du fils aîné du Roi et quelque chose d’inquiétant qui menaçait la France. Malgré l’heure matinale, l’église était pleine. Le long des rangées, des silhouettes sombres, agenouillées, chuchotaient. Les cierges éclairaient en bordure, c’était d’eux et non des vitraux qu’un peu de lumière venait. Le prêtre monta en chaire. Ce n’était pas l’abbé Jean-Henri Gruyer, vicaire de Saint-Louis, mais l’abbé Bergier, confesseur de la Reine, du comte de Provence, frère du Roi, et de son épouse. Tout ce que ce prêtre savait, et taisait ! À travers ses mots, j’essayai de distinguer un autre message, subtil, qu’il nous aurait indirectement révélé, d’après ce qu’il avait appris dans le secret de la confession. L’abbé Bergier, bien sûr, ne laissa rien passer. Sur le ton plutôt sec et exceptionnellement modeste qui était le sien, il fit l’apologie de saint Bonaventure, dont c’est, le 14 juillet, la fête.

Pour rentrer au château je pris le bon chemin, le long du Potager du Roi puis par la rue de la Surintendance. Ce trajet pouvait paraître plus sûr, de l’extérieur ; en fait, il m’émut encore davantage. Dans cet ancien quartier, qui avait été autrefois le village de Versailles, s’étaient logés beaucoup de députés du Tiers État. La perspective de croiser ces hommes en habit triste et qui parlaient entre eux comme d’autres gens se frappent n’avait rien d’engageant. Pourtant, je surmontai mon appréhension et réussis à parcourir toute la rue sans rien voir. Ce n’est que lorsque je touchai à la première grille du château que je me sentis assez en sécurité pour retrouver le don de la vue. Dans la Cour Royale, la relève de la garde se faisait. J’accompagnai en chantonnant la musique des trompettes et des tambours ; je pris au passage un broc d’eau dans la soupente de la petite Alice, femme de chambre de madame de Bargue (laquelle avait la chance d’avoir un appartement avec une fontaine), et rejoignis ma chambre pour me faire une grande toilette. Je changeai mes bas de laine contre des bas de filoselle, et remplaçai mon foulard par un châle écossais noir et blanc. Je me coiffai avec soin. Je voulais aussi mieux préparer l’ordre des lectures que j’avais prévues pour la Reine. J’en avais été avertie la veille : ce jour était un jour où elle me demandait.