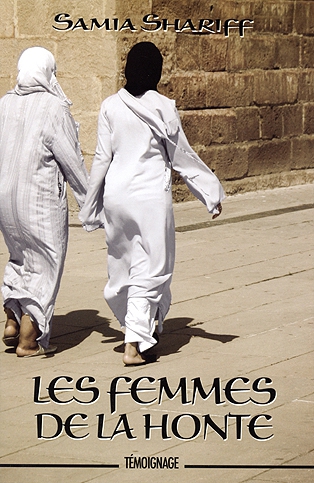

Résumé : La belle-mère de Sarbjit vient de réunir la famille. Elle regarde autour d'elle avant d'annoncer : " Nous devons nous débarrasser d'elle. ". " Elle ", c'est la sœur de l'auteur de ce livre. Sa faute : avoir fui l'homme auquel elle était mariée de force. Deux semaines plus tard, la jeune femme est enlevée, droguée et étranglée.

Froidement assassinée. Personne n'aurait rien su si Sarbjit n'avait décidé de révéler ce crime d'honneur insupportable. Elle décide de réclamer justice pour sa sœur.

Mais dans sa communauté, ce sont des choses qui ne se font pas, et Sarbjit est, à son tour, menacée de mort. Un témoignage unique, à la fois terrifiant et courageux.

L'histoire vraie d'une femme qui ose briser la loi du silence.

Auteur : Sarbjit Kaur Athwal

Edition : France loisirs

Genre : Témoignage

Date de parution : 2013

Prix moyen : 18€

Mon avis : Le résumé, comme souvent, induit en erreur sur les liens existant entre les protagonistes.

« Elle », ce n’est pas la sœur de l’auteur, mais sa belle-sœur, la femme du frère de son mari. Celle-ci n’est pas seulement enlevée, elle est victime d’une véritable machination.

Quant à l’auteur, elle n’est pas menacée de mort parce qu’elle a parlé, elle est menacée bien avant cela, dès l’assassinat de sa belle-sœur. Pendant des années, d’ailleurs, elle n’a pas parlé, terrorisée par les menaces de son beau-frère et de sa belle-mère ainsi que par l’indifférence de son mari devant tout ceci.

La belle-mère est une vraie actrice qui, bien qu’elle n’en respecte pas les principes, a réussi à se présenter comme une femme très pieuse devant la communauté Sikhe, si bien que celle-ci ne peut pas croire ce dont sa belle-fille l’accuse et la rejette.

D’ailleurs, on se rend compte que cette communauté ne respecte pas les préceptes Sikhs. Même les parents de Sarbjit, qui la soutiennent dans cette épreuve dès lors qu’ils en ont connaissance, n’en respectent pas les préceptes.

En effet, les préceptes de cette religion veut, entre autre, une parfaite égalité entre homme et femme ainsi que le choix de son conjoint par les personnes. Or, les filles sont cantonnées à la cuisine et ne disposent d’aucune liberté contrairement aux garçons, et les mariages sont arrangés par les parents, les futurs époux n’ayant pas leur mot à dire dans l’affaire.

Contrairement à d’autres témoignages, Sarbjit n’est absolument pas rebelle. Elle est l’épouse presque parfaite, se soumettant sans broncher à ce qu’on lui a appris.

Mais elle est aussi très pieuse et pour elle, l’assassinat de sa belle-sœur ne peut pas être autorisé par la religion et c’est à cause de sa religion que sa vie devient un enfer car elle est tiraillée entre sa conscience, dictée par sa foi, et sa peur de sa belle-famille ainsi que les coutumes qu’on lui a enseignées, même si elle les juge contraire à la religion sikhe.

Malgré le rejet de sa communauté, elle va suivre ce que sa foi lui dicte et une fois que sa peur est sous contrôle, rien ne peut l’empêcher d’obtenir justice pour sa belle-sœur.

Clive, l’inspecteur, est d’un grand secours, aussi bien matériel que moral.

Ce qui prouve que les crimes « d’honneur » n’ont rien à voir avec la religion est que les parents de Sarjbit et ceux de sa belle-sœur, qui sont très traditionalistes, s’élèvent immédiatement contre cette action et font tout pour convaincre Sarjbit de parler à la police.

La police d’ailleurs, parlons en, avant que Clive entre en scène, Sarjbit a tenté par deux fois de les prévenir du danger que courrait sa belle-sœur, la famille de la jeune femme signale également sa disparition, mais rien n’est jamais fait. Il suffit que le beau-frère de Sarbjit déclare que sa femme l’a quitté pour que l’enquête soit aussitôt classée. On croit rêver !

Au final, c’est plus d’une quinzaine d’année de sa vie que Sarjbit a perdu auprès de cette famille toxique qui se donne des airs de sainteté en public et méprise ouvertement non seulement la vie d’autrui mais aussi les lois du pays où ils vivent.

Un extrait : J’ai été éduquée pour être une sikhe respectueuse, honorer ma famille et ma communauté et leur obéir. A treize ans, j’étais une fille disciplinée. Ayant été initiée aux rites du temple avant mon deuxième anniversaire, il ne pouvait pas en être autrement.

Et pourtant, aussi rigides et traditionnels que soient mes parents, ma famille indienne était plus stricte encore, notamment à mon égard. S’il existait deux interprétations d’une règle, ils choisissaient la plus sévère. Je crus d’abord que ce n’était que leur « façon de faire ». Puis je compris que ce n’était pas juste à cause de moi. Mais à cause de ce que j’étais. Pas la fille de papa.

Une fille.

Le sikhisme traite d’égalité, de parité entre toutes les castes, des similitudes et non des différences entre hommes et femmes. Alors, quand j’y repense, pourquoi ne pouvais-je pas sortir sans être accompagnée ? Pourquoi m’obligeait-on à me couvrir dès que je mettais un pied hors de la maison ? Pourquoi devais-je couvrir ma tête d’un voile dès qu’un homme entrait dans le même bâtiment, même si ce n’était qu’un de mes oncles ? Si ma religion le demandait, je l’aurais accepté. Mais cela ne semblait n’être lié qu’à mon sexe.

Si je pouvais être un garçon…

Mes cousins étaient dispensés de tout ce que je devais endurer. Ils allaient à l’école du coin, peu après que je leur avais préparé le petit déjeuner. On ne leur demandait jamais de lever le petit doigt pour aider aux corvées. Et ils pouvaient se promener librement dans la propriété, le village et au-delà. Il y avait une règle pour eux et une autre pour moi.

Cuisiner, coudre, ou aider à la récolte me laissait beaucoup de temps pour réfléchir à la raison pour laquelle on me traiter de manière si différente.

Puisqu’on m’avait appris à respecter mes aînés et à ne pas douter d’eux, je ne pouvais interroger mon grand-père de peur de paraître impertinente.

Mais il devait bien y avoir une raison. Je me souviens de m’être douchée un soir, cette même question me trottant dans la tête. Pourquoi étais-je entravée quand la liberté était accordée à d’autres ? Etait-ce uniquement dû à mon sexe ? Etait-ce vraiment pour cela qu’on attendait de moi que je travaille aussi dur qu’un homme, mais sans avoir aucun de leurs privilèges ? Ca ne pouvait se limiter à cela.

Devant mon reflet dans le miroir en pied embué, je vis le visage de mes parents qui me renvoyait mon regard. Mais je vis aussi autre chose, que je n’avais pas encore remarqué. Après 18 mois de dur labeur et de chaleur torride, j’avais perdu du poids et je flottais dans mes vêtements. Mes bras et mes jambes ne montraient pas un gramme de graisse superflue. Ce n’était pas tout. Mes hanches me semblaient différentes, plus larges, plus souples. Je n’avais plus la poitrine plate de garçonnet que j’avais avant. Je ne savais ni comment ni pourquoi cela arrivait, mais j’avais des courbes, je changeais.

Et j’avais peur.