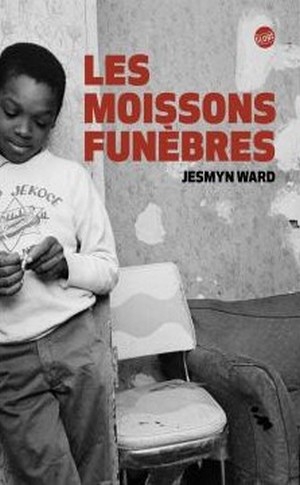

Résumé : En l’espace de quatre ans, cinq jeunes hommes noirs avec lesquels Jesmyn Ward a grandi sont morts dans des circonstances violentes.

Ces décès n’avaient aucun lien entre eux si ce n’est le spectre puissant de la pauvreté et du racisme qui balise l’entrée dans l’âge adulte des jeunes hommes issus de la communauté africaine-américaine. Dans Les Moissons funèbres, livre devenu instantanément un classique de la littérature américaine, Jesmyn Ward raconte les difficultés rencontrées par la population rurale du Sud des États-Unis à laquelle elle appartient et porte tant d’affection.

Auteur : Jesmyn Ward

Edition : Globe

Genre : Roman contemporain

Date de parution : 28 septembre 2016

Prix moyen : 22€

Mon avis : L’écriture est assez fluide mais j’ai eu du mal à m’y retrouver dans les changements d’époque d’un chapitre sur l’autre. Je n’ai pas trouvé d’intérêt à cette méthode de narration, d’autant qu’elle n’arrête pas de faire allusion à des faits qu’elle ne nous a pas encore raconté.

J’ai vraiment eu du mal à supporter l’invocation du racisme à tout propos.

Par exemple, quand les enfants sont arrêtés pour avoir fait explosés des boites aux lettres, pour l’auteur c’est du racisme. Pour elle, ils ont été arrêtés parce qu’ils sont noirs et pas parce qu’ils ont commis un délit fédéral et risqué de blesser quelqu’un (imaginez que quelqu’un soit passé à coté des boîtes aux lettres au moment où elles explosaient).

Ou encore, elle prétend que c’est parce qu’ils sont noirs que ses cousins ont du quitter l’école, puis quelques lignes plus loin, elle nous dit qu’ils restaient au fond de la classe en chantant et en faisant des bruitage pendant les heures de cours. Mais bien sûr, cela n’est pas la raison de leur éviction de l’école…

Quant aux différentes morts qu’elle évoque, je n’arrive pas à trouver de lien entre le racisme et le destin, certes terrible, de ces jeunes gens.

C’est vraiment un beau gâchis, mais j’ai eu le sentiment que ces jeunes hommes se laissaient sombrer face à une spirale de l’échec tandis que les femmes se doivent de se battre et de tenir le coup, ce que tout le monde trouve normal.

L’auteur leur trouve toutes les excuses ce que j’ai trouvé très dérangeant.

Je n’ai pas été convaincu par son histoire, je n’ai pas ressenti de compassion pour ces jeunes, pas autant que ce que j’aurais imaginé ressentir devant des gamins qui meurent à un âge pareil.

Un extrait : Du plus loin qu’elles se souviennent, la plupart des familles noires de DeLisle – la mienne y compris – ont vécu dans des maisons qu’elles ont généralement construites de leurs propres mains. Ces maisons, simples bicoques tout en longueur, aux pièces en enfilade, ou bien en forme de chaumière, sont apparues par vagues ; les premières, celles des années 1930, ont été construites par nos arrière-grands-parents, les suivantes, dans les années 1950, par nos grands-parents, et les dernières, dans les années 1970 et 1980, sont celles de nos parents qui, eux, ont fait appel à des entreprises. Ces maisons modestes comportent trois ou quatre pièces, une allée en terre ou en gravier sur le devant et des clapiers à lapins et quelques pieds de vignes à l’arrière. Pauvres mais dignes. Il n’y a pas de logements sociaux à DeLisle et les seuls que Pass Christian comptait avant le passage de l’ouragan Katrina se résumaient à quelques bâtiments en brique rouge à un étage où vivaient des familles noires et vietnamiennes. Aujourd’hui, sept ans après Katrina, à l’endroit où se trouvaient ces logements sociaux, les promoteurs construisent des maisons de trois, quatre pièces perchées sur des pilotis de sept mètres de haut que viennent rapidement remplir des habitants chassés de chez eux par la tempête ou des jeunes de DeLisle et Pass Christian qui veulent continuer à vivre dans leur ville. Ce qui a été rendu impossible pendant plusieurs années, l’ouragan ayant rasé la plupart des maisons de Pass Christian et toutes celles de DeLisle dans la zone du bayou. Revenir à DeLisle en tant qu’adulte m’a été difficile pour cette raison, une raison bien concrète. Et puis il y a des raisons abstraites, aussi. Comme disait Joshua, quand nous courions, enfants, après les fantômes : « Y a quelqu’un qu’est mort, ici. » Entre 2000 et 2004, cinq jeunes hommes noirs avec lesquels j’avais grandi sont morts de mort violente, apparemment sans lien les unes avec les autres. Le premier fut mon frère, en octobre 2000. Le deuxième, Ronald, en décembre 2002. Le troisième, C. J., en janvier 2004. Puis Demond, en février 2004. Le dernier fut Roger, en juin 2004. C’est une liste brutale, par son caractère abrupt et implacable. Elle est sidérante. Elle m’a réduite au silence très longtemps, et raconter cette histoire est la chose la plus difficile que j’aie jamais entreprise. Mais mes fantômes ont été des êtres de chair et je ne peux pas l’oublier. Surtout quand j’arpente les rues de DeLisle, plus vides encore depuis le passage de Katrina et toutes ces morts. Au lieu de la musique de mon frère ou de mes copains, la seule chose que j’entends en marchant près du parc c’est le perroquet d’un de mes cousins, un perroquet angoissé qui crie si fort qu’on l’entend dans tout le quartier, cri d’enfant blessé provenant d’une cage si petite que la crête de l’oiseau en touche presque le plafond tandis que sa queue en balaie le sol. Parfois, quand le perroquet crie sa rage et son chagrin, je me demande pourquoi il règne par ailleurs un tel silence. Pourquoi toute notre colère et notre chagrin accumulés ne produisent que du silence. Ça ne va pas, il faut qu’une voix s’élève pour raconter cette histoire. « Je te dis, y a un fantôme, ici », disait Joshua. Parce que c’est mon histoire en même temps que celle de ces jeunes hommes disparus, parce que c’est l’histoire de ma famille en même temps que celle de notre communauté, elle ne peut se raconter de manière linéaire. Je dois partir de l’histoire de ma ville et de ma communauté pour ensuite revisiter chacune de ces vies perdues. Je le ferai en remontant le temps, depuis la mort de Roger jusqu’à celle de mon frère, en passant par celles de Demond, de C. J. et de Ronald. Parallèlement, il me faut dévider l’histoire en descendant le fil du temps, aussi, entre les chapitres où mon frère et mes amis recommenceront à vivre, à parler, à respirer, l’espace de quelques pages dérisoires, je raconterai l’histoire de ma famille et celle de mon enfance. J’espère découvrir ainsi des choses sur nos vies à tous, si bien que, en arrivant au cœur du livre, là où mon récit à l’endroit et mon récit à l’envers se rencontreront autour de la disparition de mon frère, j’en saurai un peu plus sur cette épidémie, sur la façon dont le racisme, les inégalités sociales, l’absence de politique publique et les démissions personnelles se sont combinés pour engendrer cette situation pourrie. J’espère comprendre pourquoi mon frère est mort tandis que moi, je suis en vie, et pourquoi j’ai hérité de tout ce bordel.