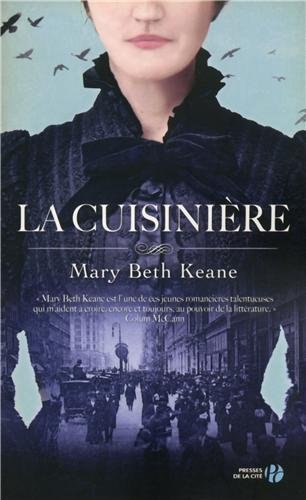

Résumé : Immigrée irlandaise courageuse et obstinée arrivée seule à New York à la fin du XIXe siècle, Mary Mallon travaille comme lingère avant de se découvrir un talent caché pour la cuisine. Malheureusement, dans toutes les maisons bourgeoises où elle est employée, les gens contractent la typhoïde, et certains en meurent. Mary, de son côté, ne présente aucun symptôme de la maladie. Au contraire, sa robustesse est presque indécente. Des médecins finissent par s'intéresser à son cas, mais la cuisinière déteste qu'on l'observe comme une bête curieuse et refuse de coopérer. Pourquoi la traite-t-on comme une malade alors qu'elle est en parfaite santé ? Les autorités sanitaires, qui la considèrent comme dangereuse décident de l'envoyer en quarantaine sur une île au large de Manhattan. Commence alors pour Mary Mallon, femme indépendante, un combat à armes inégales pour sa liberté...

Auteur : Mary Beth Keane

Edition : Presse de la cité

Genre : Historique

Date de parution : 06 février 2014

Prix moyen : 22,50€

Mon avis : Mary Beth Keane retrace le combat pour sa liberté de Mary Mallon, que les médias de l’époque ont surnommée Mary Typhoïde, et qui a été un des premiers porteurs sains répertoriés par les autorités sanitaires.

D’un côté, on ressent une certaine empathie pour Mary. Celle-ci, arrivée d’Irlande, commence comme blanchisseuse avant de réussir à décrocher un poste de cuisinière. Financièrement indépendante, elle vit en union libre avec Albert, un homme au départ travailleur mais qui se révèle très vite alcoolique et versatile. Si un travail ne lui plait pas, il cesse tout bonnement de s’y rendre, laissant à Mary le soin de faire vivre le ménage.

Quand Mary est arrêtée par les autorités sanitaires, quasiment sans sommation, et exilée sur une ile au large de Manhattan, où elle subi examens médicaux et brimades pour la forcer à « coopérer » (interdiction d’envoyer des lettres à ses amis, de recevoir de la visite…), elle est très vite persuadée que tout ceci n’est en fait dû qu’à son indépendance qui dérange.

Son cas pose problème autant aux autorités sanitaires qui ne savent pas bien comment gérer un cas aussi inédit, qu’à Mary qui n’accepte pas l’idée qu’elle puisse transmettre la fièvre typhoïde alors qu’elle n’a jamais été malade de sa vie, en passant par la population qui ne comprend pas cette notion de porteur sain.

Malgré tout, l’empathie qu’on ressent pour Mary, dû essentiellement à l’antipathie qu’inspire Soper, un contrôler sanitaire, qui n’a pas pour habitude d’être en contact avec les patients et traite donc Mary comme un cobaye, est mise à mal du fait de l’attitude butée de Mary.

Malgré les explications qu’on peut lui apporter, elle se contente de répéter qu’elle n’a jamais été malade et que donc elle est victime de persécutions.

Pire, quand un juge décide sa remise en liberté à la seule condition qu’elle cesse de cuisiner pour d’autres, car c’est ainsi qu’elle transmet la maladie, elle va promettre puis passer outre, allant jusqu’à changer son nom pour continuer à cuisiner malgré le nombre de malades qui ne cesse d’augmenter autour d’elle.

Si je veux bien admettre que Mary ne savait pas le danger qu’elle représentait quand elle a transmis la maladie aux première victimes, sa volonté de dissimuler son activité de cuisinière, de chercher des arguments comme dire que la boulangerie n’est pas de la cuisine, démontre qu’elle était parfaitement consciente de sa condition de porteur sain après sa mise en quarantaine et qu’elle a décidé de refuser de la reconnaître, peut importe le nombre de personnes qui aura à en pâtir.

On se demande vraiment comment tout ça va finir, mais je continue a être persuadé que si un autre médecin que Soper avait pris l’affaire en main, était venu voir Mary pour lui parler, lui expliquer, au lieu de la traiter comme une criminelle et une cobaye, cela aurait tout changé.

Un extrait : Mary ne fut pas arrêtée immédiatement. Il y eut des avertissements. Des requêtes. Tout commença sur un mode courtois, comme si le Dr Soper croyait qu’en se contentant de lui signaler le danger tapi à l’intérieur de son corps elle se retirerait d’elle-même de la société. Et ensuite, lorsque ses confrères et lui eurent recours à des procédés beaucoup moins aimables, ils affirmèrent qu’elle avait eu le tort de brandir un couteau au lieu d’écouter et d’obéir.

Par un froid matin de mars 1907, les services sanitaires, en coordination avec la police new-yorkaise, décidèrent que Mary Mallon devait être arrêtée. Le Dr Soper suggéra qu’elle se rendrait probablement plus aisément à une femme et envoya une jeune médecin du nom de Josephine Baker sonner à la porte de la résidence des Bowen – les employeurs de Mary –, encadrée de quatre officiers de police. Loin d’eux d’imaginer que la vue d’un tel aréopage pousserait ses amis à mentir pour la protéger, à la cacher, à insister sur le fait qu’il y avait erreur sur la personne recherchée. Lorsque les autorités la trouvèrent finalement, elle ne se soumit pas, et les policiers durent se saisir d’elle, chacun par un membre, et la porter jusqu’à leur véhicule à travers la cour enneigée, sous le regard des autres domestiques. Une fois à l’intérieur, elle se mit à gigoter et à donner des coups de pied, jusqu’à ce que les représentants des forces de l’ordre la bloquent entre leurs corps robustes et la contiennent autant qu’ils le pouvaient. Le Dr Baker s’assit sur ses genoux : « Je vous en prie, mademoiselle Mallon », répéta-t-elle, encore et encore, avant de passer à « Je vous en prie, Mary ».

Mary pensa qu’ils l’emmenaient au commissariat de la 67e Rue Est, donc, lorsque la voiture de police continua en direction du sud-est, suivant la même route que celle qu’elle prenait de chez les Bowen pour regagner le logement qu’elle partageait avec Alfred sur la 33e Rue Est, elle espéra pendant un moment qu’ils la déposeraient peut-être chez elle. Ils étaient venus pour lui donner une leçon, pensa-t-elle, et ils allaient lui rendre sa liberté. Lorsque le cocher bifurqua vers l’est à la hauteur de la 42e Rue, elle aperçut des plaques de rues à travers la petite vitre à barreaux et vit qu’il prenait la direction du sud le long de la Troisième Avenue jusqu’à la 16e Rue, puis à nouveau vers l’est, et cela avec une telle précipitation qu’elle pouvait sentir la crinière des chevaux se secouer en rythme. Le véhicule s’arrêta juste avant le fleuve, devant l’entrée principale d’un édifice inconnu, au bout d’un bloc d’immeubles si paumé qu’un premier mouvement de panique la traversa alors : personne de sa connaissance n’aurait jamais l’idée de venir la chercher dans un endroit pareil !

Le Dr Soper l’attendait à l’entrée de l’hôpital Willard Parker, mais au lieu de s’adresser à elle, il fit un signe de la tête aux deux policiers qui la tenaient par les coudes. Arrivés au sixième étage, ils lui firent traverser au pas de course le couloir menant au Pavillon de la Typhoïde, où d’autres médecins attendaient dans une pièce meublée d’une table en acajou brillante. Un de ses gardes lui indiqua son siège, et avant qu’elle ait eu le temps de parcourir la pièce du regard, le Dr Soper lui déclara, ainsi qu’aux autres présents, que la théorie la plus récente concernant la typhoïde avait un rapport avec les germes et les bactéries, et que, même si elle avait l’air en parfaite santé, il avait de bonnes raisons de penser qu’à ce moment précis elle était en train de fabriquer des bacilles de la typhoïde à l’intérieur de son corps et de transmettre la maladie à des victimes innocentes. Il l’accusa d’avoir contaminé vingt-trois personnes et d’être la cause d’au moins trois décès.

— Et il ne s’agit que des cas dont nous avons été informés, précisa-t-il. Qui sait combien d’autres nous découvrirons, lorsque nous pourrons enquêter sur la totalité des emplois passés de Mlle Mallon ?

Devant cinq autres hommes et le Dr Baker, le Dr Soper se tourna enfin vers celle qui était la source de tout ce malheur, comme s’il attendait un commentaire de sa part. Mary eut l’impression que son esprit l’avait désertée pour de bon et qu’elle était en train de devenir folle.