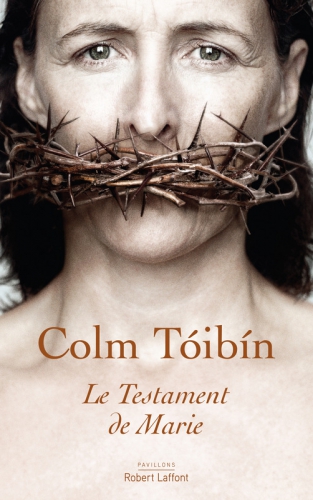

Résumé : Ils sont deux à la surveiller, à l'interroger pour lui faire dire ce qu'elle n'a pas vu. Ils dressent de son fils un portrait dans lequel elle ne le reconnaît pas, et veulent bâtir autour de sa crucifixion une légende qu'elle refuse. Seule, elle tente de s'opposer au mythe que les anciens compagnons de son fils sont en train de forger.

Auteur : Colm Toibin

Edition : Robert Laffont

Genre : Roman contemporain

Date de parution : 20 août 2015

Prix moyen : 14€

Mon avis : Marie, mère de Jésus, un nom qu’elle refuse désormais de prononcer, est enfermée dans une petite maison, interrogée et harcelée par deux hommes qui veulent lui faire raconter une version de l’histoire qui n’est pas la sienne.

Inlassablement, elle refuse de raconter leur vérité, et nous livre ce qu’elle a réellement vu. Comment ces hommes ; qu’elle nomme « la horde », ont manipulé le peuple, combien son fils a changé, à quel point elle ne le reconnait plus, combien elle l’a vu s’éloigner d’elle, méprisant ses avertissements, se montrant plein d’arrogance et de morgue.

Marie refuse le mythe que les « apôtres » veulent créer autour de la crucifixion, elle est blessée, traumatisée par la mort de son fils, par le souvenir de ses hurlements, de la façon dont il s’est débattu pour échapper au sort auquel on l’a destiné.

Elle est aussi folle d’une rage contenue de voir que l’on continue à essayer de lui faire raconter une version arrangée de l’histoire alors qu’elle-même est proche de la mort et n’aspire qu’à un peu de calme et de tranquillité.

Elle refuse cette nouvelle doctrine que l’on tente d’imposer en se servant de son fils comme symbole. Elle a toujours été profondément croyante, juive, et n’a jamais été l’une des fidèles de Jésus.

Au final, Marie est une mère, une femme ordinaire, pas une sainte, une femme à laquelle le besoin de reconnaissance d’une bande de fauteur de troubles a arraché son fils.

Ce texte est écrit à la première personne. Colm Toibin donne une voix à la mère de Jésus, l’éloignant de l’image figée qu’ont donné d’elle les tableaux et les écritures. Les paroles sont simples mais ont une force incroyable, faisant ressortir toute la peine de Marie, sa culpabilité aussi de n’avoir pas pu sauver son fils, de n’avoir pas essayé davantage. Il y a peu de dialogues, on assiste à un long monologue mais à aucun moment on ne ressent de longueur ou de fatigue de lire ce texte si dense.

Le roman n’est pas très long : à peine 126 pages, mais ce sont 126 pages d’une intensité à couper le souffle.

Un coup de cœur, vraiment, et un roman à côté duquel il serait dommage de passer !

Un extrait : Il y a une chaise ici qui n’a jamais servi. Ailleurs, peut-être, oui, dans le passé, mais elle a franchi le seuil de cette pièce à une époque où j’avais désespérément besoin de penser aux années où j’avais connu l’amour. J’ai décidé qu’elle resterait vide. Elle appartient à la mémoire, elle appartient à un homme qui ne reviendra pas, dont le corps est poussière mais qui avait autrefois une puissance dans le monde. Il ne reviendra pas. La chaise est pour lui, car il ne reviendra pas. Je ne lui garde ni eau, ni nourriture, ni une place dans mon lit, ni bribes d’information susceptibles de l’intéresser. Je veille seulement à ce que cette chaise reste vide. Ce n’est pas une grande occupation. Parfois je la regarde en passant et c’est tout ce que je suis capable de faire. Peut-être est-ce assez, et peut-être y aura-t-il un temps où je n’aurai pas besoin d’avoir près de moi un objet qui me le rappelle. Tout à la fin de mes jours, le souvenir de lui se retirera peut-être plus profondément dans mon cœur et tout secours extérieur deviendra superflu.

Je savais, par leur indélicatesse, leur façon d’entrer comme s’ils envahissaient l’espace de la pièce, qu’à un moment donné l’un des deux choisirait cette chaise. Il le ferait avec désinvolture, comme s’il n’y avait aucun enjeu, de manière à déjouer ma résistance. Mais j’étais prête.

« Pas celle-là, ai-je dit, aussitôt qu’il a écarté la table et tiré la chaise, que j’avais pris soin de coincer contre le mur.

— Quoi ?

— L’autre oui, mais pas celle-là.

— À quoi sert une chaise, sinon à s’asseoir ? Je n’ai pas le droit de m’asseoir sur une chaise ? »

Le ton était plus insolent que menaçant, mais il contenait un élément de menace.

« Personne ne s’assoit sur cette chaise, ai-je dit à voix basse.

— Personne ? »

J’ai encore baissé la voix.

« Personne. »

Mes visiteurs se sont entreregardés. J’ai attendu sans tourner la tête. J’essayais de paraître inoffensive, quelqu’un qu’il ne vaut pas la peine de défier, surtout sur un point tel que celui-là, un caprice, une toquade de bonne femme.

« Et pourquoi donc ? » a-t-il repris avec une douceur ironique.

« Pourquoi ? » a-t-il insisté, comme s’il s’adressait à une enfant.

Je pouvais à peine respirer. J’ai posé les mains sur le dossier de la chaise la plus proche, mon cœur avait presque cessé de battre et j’ai senti qu’il ne faudrait pas longtemps pour que toute vie en moi, le peu qu’il en reste, s’en aille, tout simplement, comme une flamme s’éteint par un jour de grande chaleur – une brise légère, un tremblement soudain, et puis fini, plus rien, comme si elle n’avait jamais brûlé.

« Pas cette chaise, ai-je dit.

— Je veux une explication.

— Cette chaise est là pour quelqu’un qui ne reviendra pas.

— Mais il reviendra.

— Non. Il ne reviendra pas.

— Ton fils reviendra.

— Cette chaise est pour mon mari. »

J’ai répondu comme si l’imbécile, cette fois, c’était lui. J’étais contente en le disant, comme si le simple fait de prononcer le mot « mari » avait fait surgir dans la pièce quelque chose, ou l’ombre de quelque chose, qui était suffisant pour moi, mais pas pour eux. Et puis il s’est avancé, il a empoigné la chaise. Il me tournait le dos.

J’étais prête. Sur la table, il y avait un couteau affuté. Je m’en suis emparée. La lame n’était pas dirigée vers eux, mais mon mouvement pour le saisir avait été si vif que j’ai capté leur attention. Je les ai regardés à tour de rôle.

« J’en ai un autre caché, ai-je dit. Si vous touchez de nouveau à cette chaise, si vous la touchez, j’attendrai, et ensuite je viendrai la nuit, aussi silencieuse que l’air, vous n’aurez pas le temps de crier. Croyez-moi, je le ferai, n’en doutez pas un instant. »

Je me suis détournée comme si j’avais du travail. J’ai lavé deux cruches qui n’avaient pas besoin d’être lavées, puis je leur ai demandé d’aller me chercher de l’eau. Je savais qu’ils avaient envie d’être seuls. Après leur départ, j’ai replacé la chaise contre le mur, et la table devant la chaise. Le temps était peut-être venu d’oublier l’homme que j’avais épousé, puisque je ne tarderais pas à le rejoindre, de toute façon. Peut-être fallait-il rendre cette chaise à son insignifiance, mais je le ferais un jour où ce ne serait plus un enjeu. Je romprais son pouvoir au moment que j’aurais moi-même choisi.