Premières lignes est un rendez-vous livresque mis en place par Aurélia du blog Ma lecturothèque. La liste des participants est répertoriée sur son blog (Si ce n’est que son rdv est le dimanche et que je mettrai le mien en ligne chaque samedi).

Le principe est de, chaque semaine, vous faire découvrir un livre en vous en livrant les premières lignes.

Pour ma part, j’ai décidé de vous faire découvrir mes coups de cœurs !

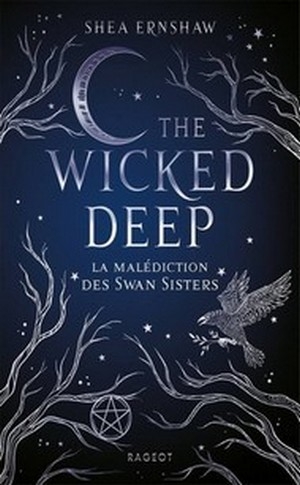

Cette semaine, je vous présente The wicked deep de Shea Ernshaw

LA MER

Trois sœurs arrivèrent à Sparrow, dans l’Oregon, en 1822, après avoir débarqué du Lady Astor, un navire qui faisait commerce de fourrure et qui coula dans le port cette même année, juste au-delà du cap.

Ces trois sœurs furent parmi les premières à s’installer dans la ville côtière tout juste fondée, dans ce nouveau territoire qu’elles parcouraient comme des oiseaux à fines pattes, cheveux caramel ondoyant au vent et peau pastel. Elles étaient belles – trop belles, diraient plus tard les gens de la ville. Marguerite, Aurora et Hazel tombaient souvent amoureuses, mais rarement des hommes qu’il fallait – plutôt de ceux dont le cœur appartenait déjà à quelqu’un. C’étaient des séductrices, des tentatrices auxquelles les hommes ne parvenaient pas à résister.

Mais pour les habitants de Sparrow, elles étaient bien davantage. Ils pensaient qu’elles étaient des sorcières qui jetaient des sorts aux hommes pour les rendre infidèles.

Et c’est ainsi qu’à la fin du mois de juin, alors que la lune n’était plus qu’un éclat ténu dans le ciel couvert, on attacha des pierres aux chevilles des trois sœurs et on les jeta dans l’océan juste au-delà du cap, où elles sombrèrent et se noyèrent. Tout comme le navire sur lequel elles étaient arrivées.

UN

J’ai une vieille photo noir et blanc, qui date des années 1920, où l’on voit une femme dans un cirque ambulant, flottant dans un énorme aquarium rempli d’eau ; ses cheveux clairs tourbillonnent autour de sa tête et ses jambes sont dissimulées dans une fausse queue de sirène, faite de tissu et de fil métalliques pour donner l’illusion des écailles. Fine et angélique, les lèvres étroitement serrées, elle retient sa respiration dans l’eau glaciale. Devant la cuve en verre, des hommes la contemplent comme s’il s’agissait d’une véritable sirène. Si facilement dupés par ce spectacle.

Je repense à cette photographie chaque printemps, quand, à travers la ville, les murmures se réveillent au sujet des trois sœurs qui ont été noyées de l’autre côté de l’embouchure du port, après l’île Lumière, où je vis avec ma mère. J’imagine les trois jeunes femmes flottant en délicats fantômes sous la surface de l’eau et ses ombres obscures, préservées, versatiles, tout comme la sirène de foire. Est-ce qu’elles ont lutté pour rester hors de l’eau, deux cents ans plus tôt, quand on les a jetées dans les profondeurs, ou est-ce qu’elles ont laissé le poids de chacune des pierres les entraîner au fond du Pacifique glacé ?

Un brouillard matinal, sombre et humide, glisse au-dessus de l’océan entre l’île Lumière et la ville de Sparrow. L’eau est calme alors que je descends vers le ponton. Je commence à détacher le skiff – un bateau à fond plat avec deux banquettes et un moteur hors-bord. Ce n’est pas l’idéal pour manœuvrer dans les tempêtes ni les bourrasques, mais ça suffit amplement pour des allers-retours en ville. Otis et Olga, les deux chats roux tigrés qui ont mystérieusement fait leur apparition sur l’île il y a deux ans alors qu’ils n’étaient que des chatons, m’ont suivie jusqu’au bord de l’eau, miaulant derrière moi comme s’ils pleuraient mon départ. Je pars tous les matins à cette heure-ci, traversant la baie avant que la sonnerie n’annonce le début des cours – économie mondiale, matière qui ne me servira jamais – et, tous les matins, ils m’accompagnent jusqu’au ponton.

La lumière intermittente du phare balaie l’île et, à un moment, passe sur une silhouette qui se tient sur la rive rocheuse à l’ouest, au sommet de la falaise : ma mère. Les bras croisés, son buste fragile bien enveloppé dans son pull beige à mailles côtelées, elle scrute l’immense Pacifique comme tous les matins, attendant quelqu’un qui ne reviendra jamais : mon père.

Olga se frotte contre mon jean, arrondit son maigre dos et lève la queue, essayant de m’amadouer pour que je la prenne dans les bras, mais je n’ai pas le temps. Je relève la capuche de mon ciré bleu marine, monte dans le bateau et tire la ficelle du moteur jusqu’à ce qu’il s’anime en crachotant, puis j’engage le bateau dans le brouillard. Je ne vois ni la rive ni la ville à travers la couche d’humidité opaque, mais je sais qu’elles sont là.

Alors, tentés?