Je remercie ELLE pour cette lecture dans le cadre du grand prix des lectrices

Résumé : Patti Smith a qualifié ce livre de «carte de mon existence». En dix-huit «stations», elle nous entraîne dans un voyage qui traverse le paysage de ses aspirations et de son inspiration, par le prisme des cafés et autres lieux qu'elle a visités de par le globe.

M Train débute au 'Ino, le petit bar de Greenwich Village où elle va chaque matin boire son café noir, méditer sur le monde tel qu'il est ou tel qu'il fut, et écrire dans son carnet.

En passant par la Casa Azul de Frida Kahlo dans la banlieue de Mexico, par les tombes de Genet, Rimbaud, Mishima, ou encore par un bungalow délabré en bord de mer, à New York, qu'elle a acheté juste avant le passage dévastateur de l'ouragan Sandy, Patti Smith nous propose un itinéraire flottant au cœur de ses références (on croise Murakami, Blake, Bolaño, Sebald, Burroughs... ) et des événements de sa vie.

Écrit dans une prose fluide et subtile qui oscille entre rêve et réalité, passé et présent, évocations de son engagement artistique et de la perte tragique de son mari – le guitariste Fred «Sonic» Smith –, M Train est une réflexion sur le deuil et l'espoir, le passage du temps et le souvenir, la création, les séries policières, la littérature, le café...

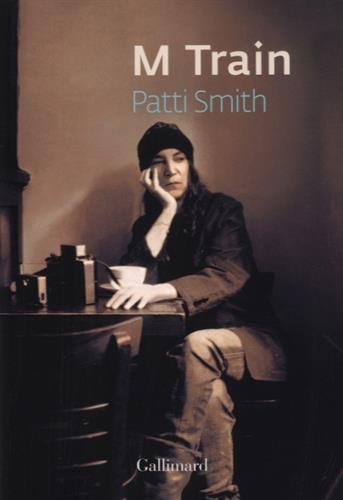

Auteur : Patti Smith

Edition : Gallimard

Genre : Autobiographie

Date de parution : 1 Avril 2016

Prix moyen : 20€

Mon avis : Dans ce livre, on ne suit pas Patti Smith la chanteuse de rock, mais Patti Smith la femme, la photographe, l’accro au café, celle qui est capable de prendre une chambre d’hôtel entre deux avions juste pour regarder des séries policières à la télé.

De son propre aveu, dans ce livre, elle écrit sur rien, parce qu’on lui a dit qu’il était difficile d’écrire sur rien. Alors elle se raconte. Elle ne dit rien d’extraordinaire, mais elle parle. Du fauteuil de son père, des photographies qu’elle prend, de son amour du café, de sa participation au très fermé Continental Drift Club consacré à Alfred Wegener, père de la théorie de la dérive des continents, de tout ce qui fait sa vie.

C’est un livre qu’on lit facilement, mais qu’on repose tout aussi facilement. Il n’y a pas de coup de cœur, de ceux qui font qu’on ne peut lâcher un livre.

En fait, à la lecture de la vie de Patti Smith, on se demande ce qu’elle a eu de si extraordinaire pour qu’elle ressente le besoin d’en faire un livre en supposant que celui-ci aurait un intérêt pour un éventuel lecteur. Si ce livre n’avait pas été sur la liste des livres en lice pour le prix des lectrices de ELLE, je ne l’aurais certainement pas lu.

Mon plus gros problème avec ce livre est l’absence de lien temporel entre les scènes. Plusieurs fois, je suis passée d’un paragraphe à l’autre en pensant que les souvenirs se passaient plus ou moins en même temps, pour me rendre compte au bout de quelques lignes qu’en réalité plus de 20 ans les séparaient.

Cette manière de jeter les souvenirs sur le papier sans vraiment les organiser m’a dérangé dans la lecture.

A un moment dans le livre, Patti Smith dit qu’elle a un problème avec les livres, qu’une fois qu’elle les a refermé, quelque soit l’intérêt qu’elle lui a trouvé, elle ne se souvient plus du contenu du livre une fois qu’elle l’a refermé.

Et bien, on dirait qu’elle a voulu que son livre produise le même effet sur les lecteurs : qu’on l’oubli sitôt lu.

Si c’était son but, elle a parfaitement réussi. Mais pour ma part, j’aime qu’un livre me laisse un souvenir.

Ce livre n’est pas pour moi une totale déception, car l’écriture est belle, mais je le termine assez mal à l’aise, sans aucune satisfaction.

Un extrait : CE N’EST PAS SI FACILE d’écrire sur rien.

C’est ce que disait le cow-boy au moment où j’entrais dans le rêve. Vaguement bel homme, intensément laconique, il se balançait dans un fauteuil pliant, le dos calé contre le dossier, son Stetson effleurant l’angle extérieur brun foncé d’un café isolé. Je dis isolé car il semblait n’y avoir rien d’autre alentour qu’une pompe à essence antédiluvienne et un abreuvoir rouillé, où des taons volaient en rond au-dessus des derniers filets d’une eau croupie. Il n’y avait d’ailleurs personne dans les parages, mais le cow-boy ne semblait pas s’en soucier ; il se contentait de ramener le bord de son chapeau sur ses yeux, un Silverbelly Open Road, le même modèle que celui que portait Lyndon Johnson, et se remettait à parler :

— Et pourtant nous poursuivons, nous encourageons toutes sortes d’espoirs fous. Pour la rédemption de ce qui se perd, un éclat de révélation personnelle. C’est une addiction, comme les jeux d’argent ou le golf.

— Il est bien plus facile de ne parler de rien, disais-je.

Il n’ignorait pas ostensiblement ma présence, mais il ne me répondait pas.

— En tout cas, voici mon obole, ma modeste contribution à la discussion.

— Tu es sur le point de plier les gaules, de jeter les clubs dans une rivière, juste à ce moment tu trouves ton rythme de croisière, la balle roule directement dans le trou, et les pièces remplissent ta casquette posée à l’envers.

Le soleil se reflétait sur la boucle de son ceinturon, projetant un éclair qui chatoyait à travers la plaine désertique. Un coup de sifflet aigu retentissait et, en faisant un pas sur la droite, j’apercevais l’ombre du cow-boy déversant un autre chapelet de sophismes, en changeant complètement d’angle.

— Je suis déjà venu ici, non ?

Il restait assis à contempler la plaine.

L’enfoiré, je songeais. Il m’ignore.

— Hé, disais-je, je ne suis pas une morte-vivante, ni une ombre de passage. Je suis de chair et de sang, là.

Il sortait un carnet de sa poche et se mettait à écrire.

— Non mais, tu pourrais au moins me regarder, ajoutais-je. Après tout, c’est mon rêve.

Je m’approchais. Assez près pour voir ce qu’il écrivait. Il avait devant lui son carnet ouvert à une page blanche et soudain quatre mots se matérialisaient.

Nan, c’est le mien.

— Le diable m’emporte, murmurais-je.

Je protégeais mes yeux du soleil en mettant ma main en visière et restais debout à regarder dans la même direction que lui – poussière nuages pick-up boules de broussailles ciel blanc – pléthore de néant.

— L’écrivain est un chef d’orchestre, disait-il d’une voix traînante.

Je m’éloignais, lui laissant le loisir d’expliciter la piste sinueuse des circonvolutions de l’esprit. Des mots qui s’attardaient puis se dissipaient tandis que je montais dans un train à moi, qui me déposait tout habillée dans le capharnaüm de mon lit.

En ouvrant les yeux, je me suis levée, suis allée d’un pas chancelant dans la salle de bains où je me suis vivement aspergé le visage d’eau froide. J’ai enfilé mes bottes, nourri les chats, j’ai attrapé mon bonnet et mon vieux manteau noir, et j’ai pris le chemin si souvent emprunté, traversant la large avenue jusqu’au petit café de Bedford Street, dans Greenwich Village.